「犬の鑑札、みんなどうしてるんだろう?」そう思って検索されたのではないでしょうか。

犬を家族に迎えると交付される鑑札ですが、その付け方や管理方法に悩む飼い主さんは少なくありません。

鑑札はなぜ必要なのか、もし付けなかったらどうなるのか、といった基本的な疑問から、どこでもらえるのか、最新のマイクロチップ制度との関係まで、知っておくべきことは意外と多いものです。

また、付属のリングで着けてみたものの、ブラブラするのが気になったり、カチャカチャ鳴る音が愛犬のストレスになっていないか心配になったりすることもあります。

ダイソーなどの100均アイテムで上手に工夫できないか、どうせならおしゃれな鑑札ケースはないか、いっそ愛犬のために手作りしてみたい、と考える方もいるでしょう。

この記事では、そんな犬の鑑札に関するあらゆる「どうしてる?」という疑問にお答えします。

鑑札の法的義務や役割といった基本情報から、すぐに試せる実用的な付け方の工夫、そして愛犬のスタイルに合わせたケースの選び方まで、詳しく解説していきます。

犬の鑑札どうしてる?まず知りたい基本情報

- そもそも犬に鑑札をするのはなぜ?

- 犬に鑑札をつけないとどうなるの?

- 犬の鑑札はどこでもらえる?手続き方法は?

- 犬の鑑札とマイクロチップの関係は?

そもそも犬に鑑札をするのはなぜ?

犬に鑑札を装着するのには、法律に基づいた明確な理由があります。

これは、単なるアクセサリーではなく、愛犬と社会を守るための重要な標識としての役割を担っているからです。

その最大の理由は、狂犬病の発生とまん延を防ぐことにあります。

鑑札は、その犬が市区町村に正式に登録されていることの証明でもあります。

自治体は犬の登録情報を把握することで、どこにどれだけの犬が飼育されているかを管理し、狂犬病の予防接種が適切に行われているかを確認する体制を整えています。

万が一、国内で狂犬病が発生した際に、迅速かつ的確な対応を取るための基盤となるのが、この登録制度なのです。

また、鑑札は愛犬のための確実な身分証明書でもあります。

鑑札には一頭ごとに固有の登録番号が記載されています。

もし愛犬が迷子になってしまっても、鑑札が装着されていれば、保護された際にその番号から飼い主の情報を速やかに照会できます。

災害時や事故、盗難など、予期せぬ出来事で愛犬と離れ離れになってしまった場合でも、鑑札が飼い主の元へ戻るための大きな手掛かりとなるのです。

犬に鑑札をつけないとどうなるの?

犬の鑑札と狂犬病予防注射済票の装着は、狂犬病予防法によって飼い主に義務付けられています。

もし、この義務を怠り、鑑札を装着していない場合、法律に基づく罰則の対象となる可能性があります。

具体的には、狂犬病予防法第27条により、20万円以下の罰金が科される場合があると定められています。

実際にすぐに罰金が科されるケースは稀かもしれませんが、法律で定められた義務である以上、違反状態にあることに変わりはありません。

罰則以上に大きなデメリットとなるのが、愛犬が迷子になったときのリスクです。

前述の通り、鑑札は迷子札としての重要な役割を果たします。

鑑札がなければ、保護されても身元が分からず、飼い主への連絡が大幅に遅れたり、最悪の場合、飼い主不明として処分されてしまったりする可能性もゼロではありません。

さらに、ドッグランやペットホテル、トリミングサロンなど、多くの施設では利用規約として鑑札と注射済票の装着を義務付けていることがあります。

これらの施設を利用する際に、装着していないことでサービスの提供を断られる可能性も考えられます。

鑑札をつけないことは、法的なリスクだけでなく、愛犬の安全や社会的な信用を損なうことにも繋がるのです。

犬の鑑札はどこでもらえる?手続き方法は?

犬の鑑札は、お住まいの市区町村の担当窓口で犬の登録手続きを行うことで交付されます。

生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録することが法律で義務付けられています。

※生後90日以内の犬は生後120日以内に申請が必要です。

新規登録の手続き

犬を新しく家族に迎えた場合、以下の場所で登録手続きを行います。

- 市区町村の役所(保健所、生活衛生課、区民課など自治体により名称は異なります)

- 市が委託している一部の動物病院

- 狂犬病予防集合注射の会場(注射と同時に行う場合)

手続きには、登録手数料として3,000円程度(自治体により異なります)が必要です。

申請書に必要事項を記入し、手数料を支払うと、その場で鑑札が交付されます。

この登録は犬の一生に一度だけで、毎年の更新は必要ありません。

※ただし、鑑札そのものを紛失したり、破損してしまったりした場合には、再交付の手続きが別途必要になりますので注意しましょう。

鑑札を紛失した場合

もし鑑札を紛失したり、破損して文字が読めなくなったりした場合は、速やかに再交付の手続きが必要です。

手続き場所は新規登録と同じく市区町村の窓口で、再交付手数料として1,600円程度(これも自治体により異なります)がかかります。

再交付を受けると、鑑札番号は新しいものに変更される点に注意が必要です。

手続きに行く前には、お住まいの自治体のウェブサイトで担当部署や受付時間、必要なものを確認しておくとスムーズに進みます。

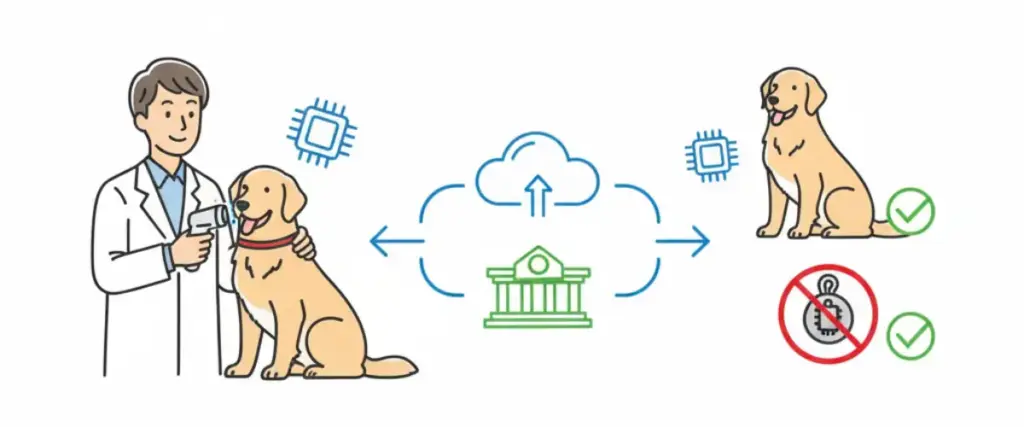

犬の鑑札とマイクロチップの関係は?

2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップの装着が義務化され、鑑札との関係性も大きく変わりました。

結論から言うと、条件を満たせばマイクロチップが鑑札の代わりとなり、別途鑑札を装着する必要がなくなります。

これは「狂犬病予防法の特例制度」と呼ばれるものです。

犬に装着されたマイクロチップの情報を、環境大臣が指定した登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に登録することで、その情報が犬の所在地である市区町村に通知されます。

この通知をもって、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きが完了したとみなされるのです。

この制度に参加している市区町村では、マイクロチップを装着・登録した犬には、従来の金属製の鑑札は交付されません。犬の体内に埋め込まれたマイクロチップそのものが「鑑札」とみなされるため、物理的な鑑札を紛失する心配がなくなります。

ただし、注意点が2つあります。

一つは、この特例制度に参加していない市区町村もあるという点です。

その場合は、マイクロチップを登録していても、従来通り役所の窓口で犬の登録を行い、交付された鑑札を装着する必要があります。

ご自身がお住まいの自治体が制度に参加しているかどうかは、環境省のウェブサイトや自治体の窓口で確認してください。

もう一つの注意点は、鑑札が不要になるのはマイクロチップの「装着」だけでなく、飼い主情報の「登録」まで完了している場合だということです。

装着しただけでは鑑札の代わりにはなりません。

また、狂犬病予防注射済票については、この特例制度の対象外であり、これまで通り毎年交付される済票を犬に装着する義務があります。

犬の鑑札どうしてる?悩み解決アイデア集

- 基本的な犬の鑑札の付け方とは

- 鑑札入れでブラブラしない工夫

- 鑑札の音が気になる場合の消音対策

- ダイソーなど100均の鑑札ケース活用術

- おしゃれな犬の鑑札ケースの選び方

- 【縫わない】合皮シートで作る!犬の鑑札ケースの作り方

基本的な犬の鑑札の付け方とは

交付された犬の鑑札を愛犬に装着するには、いくつかの基本的な方法があります。

どの方法を選ぶかは、愛犬の性格や活動量、飼い主さんの考え方によって異なりますが、最も大切なのは「紛失しないように確実に装着すること」です。

リングでぶら下げる方法

最も一般的で簡単なのは、鑑札に付属している二重リング(キーホルダーのようなリング)を使い、首輪やハーネスのDカン(リードを繋ぐ金属の輪)に取り付ける方法です。

工具も不要ですぐに装着できるのが最大のメリットです。

しかし、この方法にはデメリットもあります。

ぶら下がった状態になるため、活発な犬の場合は遊んでいるうちに何かに引っかけてリングが伸びてしまったり、鑑札自体が破損したりする可能性があります。

また、鑑札が揺れるのを気にする犬もいます。

首輪に直接固定する方法

鑑札の紛失リスクを大幅に減らす方法として、首輪に直接固定する方法があります。

- 結束バンドを使う:鑑札の穴に結束バンド(ケーブルタイ)を通し、首輪に巻き付けて固定します。余分な部分をカットすれば、スッキリと固定でき、ブラブラしません。ただし、プラスチック製の結束バンドは紫外線などで劣化するため、1年に1回程度は新しいものに交換することをおすすめします。

- 縫い付ける:丈夫な糸を使い、鑑札を首輪に直接縫い付けてしまう方法です。これは最も外れにくい方法の一つですが、首輪を交換するたびに付け替えるのが大変という側面もあります。

これらの方法は、鑑札を確実に装着するという点で非常に有効です。

愛犬の安全を第一に考えるのであれば、検討する価値のある付け方と言えます。

鑑札入れでブラブラしない工夫

前述の通り、鑑札をリングでぶら下げると、見た目がブラブラしたり、食事の際に食器に当たったりするのが気になるという悩みは多く聞かれます。

このような悩みを解決するには、鑑札を収納して首輪に固定できる「鑑札入れ(鑑札ケース)」の活用が非常に効果的です。

鑑札入れには様々なタイプがありますが、「ブラブラしない」という目的を達成するためには、首輪に巻き付けて固定するタイプが最適です。

これは、ケース本体にベルトやマジックテープがついており、首輪の幅に合わせてぴったりと巻き付けることができるものです。

このタイプであれば、犬が走ったり遊んだりしても鑑札が揺れることがなく、スッキリと装着できます。

鑑札が直接何かに当たることもないため、鑑札自体の保護にも繋がります。

選ぶ際の注意点として、鑑札の収納方向が挙げられます。

横から滑り込ませて入れるタイプの場合、激しい運動によって遠心力で鑑札が飛び出してしまう可能性が稀にあります。

フタやボタンでしっかりと口を閉じられるタイプや、上から差し込む縦型のタイプを選ぶと、より安心して使用できます。

素材は革や布、ナイロンなど様々ですが、愛犬の着け心地や耐久性を考慮して選ぶと良いでしょう。

鑑札の音が気になる場合の消音対策

鑑札と注射済票、迷子札などを複数着けていると、歩くたびに金属同士がぶつかり「カチャカチャ」という音が鳴ることがあります。

この音が気になってしまう飼い主さんや、音に敏感でストレスを感じてしまう犬も少なくありません。

この音の問題を解決する最も手軽な方法は、シリコン製のカバーやリングを使用することです。

鑑札の周りを覆うシリコン製のカバーは、衝撃を吸収して音の発生を効果的に防いでくれます。

また、鑑札の穴に通すリングを金属製からシリコン製に変えるだけでも、音はかなり軽減されます。

これらのアイテムはペットショップやオンラインストアで手軽に入手可能です。

前述の「鑑札入れ」も、消音対策として非常に有効です。

布や革、シリコンなどの柔らかい素材のケースに鑑札を収納すれば、他の札と直接ぶつかることがなくなるため、音はほとんどしなくなります。

特に、首輪に巻き付けるタイプのケースは、鑑札を完全に固定できるため消音効果が最も高いと考えられます。

コストをかけずに試せる方法としては、鑑札の周りにビニールテープを巻いたり、透明な結束バンドで首輪にぴったりと固定したりする方法もあります。

見た目を気にしないのであれば、これらも手軽で効果的な消音対策と言えます。

ダイソーなど100均の鑑札ケース活用術

鑑札ケースは専用品を購入すると意外と値が張ることもありますが、ダイソーやセリアといった100円ショップのアイテムを工夫して活用すれば、非常に安価に鑑札の悩みを解決できます。

最も手軽なのは、小型のコインケースやピルケースを鑑札入れとして代用する方法です。

特に、キーホルダーリングが付いているビニール製や合皮の小さなポーチは、そのまま首輪のDカンに取り付けることができます。

サイズが合えば、鑑札と注射済票を一緒に入れることも可能です。

また、手芸コーナーにあるアイテムも役立ちます。

例えば、レザー風のカットクロス(はぎれ)とスナップボタンを購入すれば、簡単な手作り鑑札ケースの材料が揃います。

接着剤を使えば針と糸がなくても作成可能です。

透明なカードケースやキーホルダーを加工して、オリジナルの鑑札ホルダーを作るのも良いでしょう。

ただし、100円ショップの商品は犬用として作られているわけではないため、耐久性には注意が必要です。

特にリングや留め具の部分は、強度が十分でない場合も考えられます。

定期的に状態をチェックし、破損の兆候があれば早めに交換することが大切です。

安価で手軽に試せる分、安全管理は飼い主さんがしっかりと行う必要があります。

おしゃれな犬の鑑札ケースの選び方

鑑札は義務だから着ける、というだけでなく、愛犬の個性を引き立てるおしゃれなアイテムとして楽しむこともできます。

最近ではデザイン性に優れた鑑札ケースが数多く販売されており、首輪やリードとのコーディネートを楽しむ飼い主さんも増えているようです。

おしゃれな鑑札ケースを選ぶ際は、まず素材に注目すると良いでしょう。

素材によって見た目の印象や機能性が大きく異なります。

| 素材の種類 | 特徴と選び方のポイント |

|---|---|

| レザー(革) | 高級感があり、使い込むほどに味が出るのが魅力です。名前を刻印できるオーダーメイド品も多く、特別な贈り物としても人気があります。ただし、水濡れには弱いので雨の日の散歩には注意が必要です。 |

| シリコン | 柔らかく軽量で、豊富なカラーバリエーションが特徴です。防水性が高く、消音効果もあるため機能的。カジュアルでポップな印象を与えたい場合におすすめです。 |

| 金属 | ステンレスや真鍮などがあり、スタイリッシュで耐久性に優れています。重厚感があるため、中型犬や大型犬によく似合います。ただし、重さがあるため超小型犬には負担になる可能性があります。 |

| 布・ナイロン | デザインの自由度が高く、軽量で扱いやすいのがメリットです。首輪と同じ柄で揃えることもできます。汚れやすい点がデメリットですが、丸洗いできるものであれば清潔に保てます。 |

また、デザインも骨型やハート型、愛犬のシルエットをかたどったものなど様々です。

鑑札番号が見えるように窓が付いているタイプや、迷子札も兼ねて連絡先を書き込めるタイプなど、機能性を兼ね備えたおしゃれなケースも多くあります。

愛犬のイメージや普段のファッションに合わせて、お気に入りの一つを見つけるのも、犬との暮らしの楽しみの一つと言えるでしょう。

【縫わない】合皮シートで作る!犬の鑑札ケースの作り方

こちらでご紹介する鑑札ケースは、首輪やハーネスに直接巻き付けるタイプなので、歩くたびにカチャカチャと音がせず、紛失のリスクも減らせます。

準備するもの

【材料】

- 合皮シート:1mm程度の厚さのものが加工しやすくおすすめです。

- 皮革用接着剤:速乾性で強力なものが使いやすいです。(例:Gクリアー、サイビノールなど)

- バネホック:1セット(直径10mm〜12mm程度のものがおすすめです)

【道具】

- カッター

- カッターマット

- 定規(金属製のものが安全です)

- 目打ち(またはバネホック用の穴あけポンチ)

- バネホック打ち具セット

- ハンマー(ゴムハンマーまたは木槌が望ましい)

- クリップ(接着時の仮止め用)

- ヘラ(接着剤を塗る用。不要なカードなどでも代用可)

【その他】

- 鑑札、注射済票

- ケースを取り付けたい首輪やハーネス

※材料や道具は、手芸店や100円ショップで揃えることができます。

作り方の手順

step

1生地の大きさを決めて裁断する

まず、鑑札ケースの元となる長方形の生地を切り出します。

- ケースの「縦の幅」を決める

- 取り付けたい首輪やハーネスの幅を測ります。

- 測った幅より1〜2mmほど大きいサイズを、ケースの**「縦の幅」**とします。

- (例:首輪の幅が2cmなら、ケースの縦の幅は2.2cmにします)

- 生地全体の「縦の長さ」を決める

- 上記で決めたケースの「縦の幅」を4倍します。これが生地全体の**「縦の長さ」**です。

- (例:ケースの縦の幅が2.2cmなら、生地全体の縦の長さは8.8cmになります)

- 生地全体の「横の長さ」を決める

- 鑑札を生地の上に置き、鑑札の左右にそれぞれ7mm程度の余裕を持たせた幅を決めます。これが生地全体の**「横の長さ」**です。

- 生地を裁断する

- 上記で決めた「縦の長さ」と「横の長さ」で、生地を長方形に切り出します。

- この時、切り出した生地の四隅を少しだけ丸くカットしておくと、仕上がりが綺麗になります。

step

2鑑札を入れるポケットを作る

次に、鑑札を入れるポケット部分を接着剤で作ります。

- 裁断した生地の裏面を上に向け、縦の長さの4分の1のところで内側に折り返します。

- 折り返した部分の両端7mmに、ヘラなどを使って皮革用接着剤を薄く均一に塗ります。

- 接着剤を塗ったらすぐに貼り合わせず、少し乾かします(接着剤の説明書に従ってください)。

- 接着剤が少し乾いたら、丁寧に貼り合わせ、クリップで両端を挟んでしっかりと圧着させます。

- 接着剤が完全に乾くまで待ちます。

step

3バネホックを取り付ける穴を開ける

ケースを首輪に固定するためのバネホックを取り付けます。

印を付けた2ヶ所に、目打ちや穴あけポンチを使って、バネホックの足が通る大きさの穴を開けます。

ポケットが完成したら、生地を首輪に巻き付けるように折ります。

フタになる部分(ポケットが付いていない側)の中心と、土台となる部分(ポケット側)の中心を決め、重なる位置に目打ちで印を付けます。

step

4バネホックを取り付ける

開けた穴に、打ち具セットを使ってバネホックを取り付けます。バネホックは4つのパーツで1セットです。

- フタ側(表から見える側)に2パーツを取り付けます。

- 「ゲンコ」という凸パーツと、「頭」という飾りパーツを使います。

- 生地の表から「頭」を、裏から「ゲンコ」を差し込み、打ち具と打ち台を使ってハンマーで叩いて固定します。

- 土台側(ポケット側)に2パーツを取り付けます。

- 「バネ」という凹パーツと、「ホソ」という足パーツを使います。

- 生地の表から「バネ」を、裏から「ホソ」を差し込み、対応する打ち具を使って固定します。

【ポイント】

- 必ず打ち具セットの説明書を確認してください。

- 硬く平らな場所で作業し、下に不要な布やゴムマットを敷くと傷や音を防げます。

step

5完成

鑑札をポケットに入れ、首輪やハーネスに巻き付けてバネホックを留めれば完成です。

これで、丈夫で外れにくいオリジナルの鑑札ケースが出来上がりです。

まとめ:犬の鑑札はどうして る?愛犬を守る最適な管理を

今回は、犬の鑑札に関する基本的な知識から、多くの飼い主さんが抱える「どうしてる?」という悩みに対する具体的な解決策まで、幅広く解説してきました。

愛犬を法的なリスクや迷子などの危険から守るために、特に覚えておきたい大切なポイントを以下にまとめます。

- 犬の登録と鑑札の装着は狂犬病予防法で定められた飼い主の義務

- 鑑札を装着していないと20万円以下の罰金の対象となる可能性がある

- 鑑札は狂犬病対策だけでなく迷子になった際の身元証明として重要

- 鑑札は市区町村の役所や保健所、委託動物病院で交付される

- 鑑札を紛失した場合は速やかに再交付手続きが必要

- マイクロチップを環境省のデータベースに登録すると鑑札が不要になる特例制度がある

- 特例制度に参加していない自治体ではマイクロチップ登録後も鑑札の装着義務がある

- 注射済票はマイクロチップ制度に関わらず毎年装着する必要がある

- 基本的な付け方は付属リングでぶら下げる方法だが紛失リスクがある

- 結束バンドや縫い付けで首輪に直接固定すると紛失しにくい

- 首輪に巻き付けるタイプの鑑札入れはブラブラしないのでおすすめ

- 鑑札の金属音が気になる場合はシリコンカバーや鑑札入れが有効

- ダイソーなどの100均のコインケースや手芸材料も鑑札入れとして活用できる

- おしゃれな鑑札ケースはレザーやシリコンなど素材から選ぶと良い

- 合皮(合成皮革)を使えば初心者でも簡単に鑑札ケースを手作りできる

鑑札の管理は法律上の義務であると同時に、愛犬への愛情表現の一つです。

今回ご紹介した様々なアイデアの中から、ご自身のライフスタイルや愛犬の性格に合った最適な方法を見つけて、安全で快適な毎日をお過ごしください。

※記事内の画像はイメージです。

柴犬のしつけは難しい?|子犬から始める基本と噛み癖・トイレの教え方

「柴犬のしつけって、本当に難しいの…?」 そんな不安を抱えながら、この記事にたどり着いてくださった方も多いのではないでしょうか。 こんにちは、ヒナタです。私はまだ犬を飼っていませんが、将来柴犬を迎えたいと思っていろいろと調べています。調べれば調べるほど、「頑固で言うことを聞かない」「初心者には難しい」という声を何度も目にして、正直不安になることもありました。 でも、柴犬について深く知るうちに気づいたのは、「難しい」の裏には「理解されていない魅力」が隠れているということ。そして、正しい知識と準備があれば、初 ...

日本初。入院中に愛犬を病院が預かる「ペットおあずかりセンター」と「一緒に入院できる病棟」

「精密検査のため、一度入院しましょう」 医師からそう告げられた時、あなたの頭に真っ先に浮かんだのは、自分の体のことよりも、自宅で待つ愛犬の顔ではありませんでしたか? 「私が入院してしまったら、あの子のご飯は誰があげるの?」 「ペットホテルに長期間預けるなんて、あの子にはストレスが強すぎる…」 「かといって、遠方に住む子供たちには頼れない」 もし、そんな不安から、あなた自身の治療をためらってしまっているのなら。どうか、この記事を最後まで読んでください。 これは、そんなあなたの深い愛情と責任感に寄り添い、「ペ ...

犬の鑑札どうしてる?|法律の義務と紛失しない付け方を徹底解説

「犬の鑑札、みんなどうしてるんだろう?」そう思って検索されたのではないでしょうか。 犬を家族に迎えると交付される鑑札ですが、その付け方や管理方法に悩む飼い主さんは少なくありません。 鑑札はなぜ必要なのか、もし付けなかったらどうなるのか、といった基本的な疑問から、どこでもらえるのか、最新のマイクロチップ制度との関係まで、知っておくべきことは意外と多いものです。 また、付属のリングで着けてみたものの、ブラブラするのが気になったり、カチャカチャ鳴る音が愛犬のストレスになっていないか心配になったりすることもありま ...

お金がないのに犬を飼う!?その前に必ず知るべき現実とは?

ペットブームが続き、SNSや動画サイトでは、可愛い犬たちの姿を目にする機会が本当に増えました。 「かわいいなあ」「自分も犬と暮らしてみたいなあ」――そんな風に心が動くのは、とても自然なことだと思います。 特に動画では、犬たちの愛らしい一面が巧みに切り取られているため、その姿に夢中になり、「私もこんな暮らしがしたい」と憧れを抱く方も多いでしょう。 しかし、その輝いて見える瞬間の裏側には、日々の地道な世話と、生涯にわたる重い責任が存在します。 もしあなたが、その憧れと現実の間で悩みながら、インターネットで「お ...

70歳代・80歳代の高齢者が犬を飼う前に知っておきたい10のポイント

年齢を重ねてもなお、犬との暮らしに憧れや癒しを感じる方は多いのではないでしょうか。 とくに70歳代・80歳代の高齢者が犬を飼うことは、心身の健康維持や生活の張り合いにつながるという声もあります。 一方で、犬を飼うには責任や日々の世話が伴い、自分の年齢や生活環境と向き合って現実的に判断する必要があります。 本記事では、70歳代・80歳代の高齢者が犬を飼う際に押さえておきたいポイントを、メリット・デメリット、注意点、サポート体制までわかりやすく解説します。 これから犬を迎えたいと考えているご本人や、ご家族の方 ...